상키야 학파

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

상키야 학파는 '헤아리다'라는 뜻의 산스크리트어에서 유래한 고대 인도 철학 학파로, 체계적인 열거와 합리적인 검토에 기반한 힌두교의 철학 학파이다. 푸루샤와 프라크리티라는 두 가지 근본 원리에 의해 세계가 전개되고 해체된다는 이원론을 특징으로 하며, 이는 중국 및 한국 철학의 이기이원론, 서양 철학의 심신이원론과 유사하다. 상키야 학파는 순수의식인 푸루샤와 물질을 전개하는 프라크리티의 관계를 통해 세계를 설명하며, 해탈은 푸루샤가 프라크리티와의 결합에서 벗어나 순수 의식을 깨닫는 것을 의미한다. 상키야는 지각, 추론, 언어적 증언을 지식의 유효한 수단으로 보았으며, 사트카르야바다 인과 이론과 파리나마 개념에 기반하여 우주론을 전개했다. 요가 학파, 탄트라, 베단타 등 다른 학파에 영향을 미쳤으며, 한국 철학과의 비교 연구도 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 힌두 철학 - 요가

요가는 몸과 마음을 통제하여 구원론적 목표를 달성하는 기술로, 기원전 3300-1700년경 인더스 문명에서 시작되어 힌두교, 불교, 자이나교 등 인도 종교와 철학에 영향을 미쳤으며, 파탄잘리의 《요가 수트라》는 요가를 마음의 동요를 진정시키는 것이라고 정의한다. - 힌두 철학 - 요가 학파

요가 학파는 기원전 1천년기 금욕적인 환경에서 발전한 힌두교 철학 학파로, 파탄잘리의 요가 수트라에 체계화되어 상키아 철학과 유사하지만 신의 개념을 수용하며, 윤리적 규칙을 강조하고 무지를 제거하여 해탈에 이르는 것을 목표로 한다. - 고대 인도 철학 학파 - 요가 학파

요가 학파는 기원전 1천년기 금욕적인 환경에서 발전한 힌두교 철학 학파로, 파탄잘리의 요가 수트라에 체계화되어 상키아 철학과 유사하지만 신의 개념을 수용하며, 윤리적 규칙을 강조하고 무지를 제거하여 해탈에 이르는 것을 목표로 한다. - 고대 인도 철학 학파 - 베단타 학파

베단타 학파는 우파니샤드를 중요시하며 브라만과 아트만의 궁극적 동일성을 설하는 인도 철학의 한 학파로, 우파니샤드, 바가바드 기타, 브라마 수트라를 주요 경전으로 삼아 다양한 해석을 제시하며 여러 학파로 나뉜다.

2. 어원

'''상키야'''(Sāṃkhya, सांख्य) 또는 '''상키야'''(sāṅkhya)는 '삼캬'(s''amkhya), '상캬'(sankhya)로도 음역되며, 문맥에 따라 '헤아리다, 세다, 열거하다, 계산하다, 심사숙고하다, 추론하다, 수치 열거에 의한 추론, 숫자에 관련된, 합리적인'을 의미하는 산스크리트어 단어이다.[15] 고대 인도 철학의 맥락에서 '상키야'는 체계적인 열거와 합리적인 검토에 기반한 힌두교의 철학 학파를 지칭한다.[16]

## 푸루샤와 프라크리티

'상키야'라는 단어는 '경험적인' 또는 '숫자에 관련된'을 의미한다.[17] 이 용어는 이전부터 형이상학적 지식의 일반적인 의미로 사용되었지만,[18] 기술적인 용법에서는 서기 초기에 일관된 철학 체계로 발전한 상키야 학파를 지칭한다.[19]

3. 철학

상키야 학파는 우파니샤드의 철학자인 웃다라카의 1원론적 철학, 즉 유(有: sat)가 정신(스피릿)적인 원리이면서 동시에 물질(질료) 전개의 원리라는 견해를 비판하고, 정신(스피릿)적 원리로서의 푸루샤와 질료적인 원리로서의 프라크리티라는 서로 별개인 두 가지 근본 원리 또는 실체에 의거하여 세계가 전개되고 해체된다는 2원론을 수립하였다.[129] 이는 중국 및 한국 철학의 이기이원론(理氣二元論)과 유사하며, 서양철학에서는 데카르트의 심신이원론(心身二元論)과 유사하다.

상키야 학파에 따르면, '''푸루샤'''는 순수의식으로서 아무런 작용도 하지 않고 다만 프라크리티를 관조(觀照)할 따름이다.[129] 아드바이타 베단타와 푸르바 미맘사와 마찬가지로, 상키야는 '''Puruṣa'''의 복수성을 믿는다.[20]

'''프라크리티'''는 물질(질료)을 전개하는 힘을 지니며, 그 결과로서 나오는 물질은 구성의 우열에 따라 차이가 생겨나고 푸루샤와 결합하여 개체(아항카라)가 된다.[129] 프라크리티는 세 가지 본질적인 특징(''triguna'')으로 구성된다.[20]

나타나지 않은 ''Prakriti''는 무한하고, 비활성이며, 무의식적이며, 세 가지 구나가 균형 상태에 있다. 이 ''guṇas''의 균형이 깨지면, 모든 곳에 존재하는 증거-의식인 ''Purusha''와 함께 나타나지 않은 ''Prakṛti''는 경험의 현현된 세계를 일으킨다.

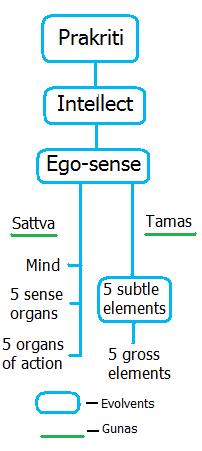

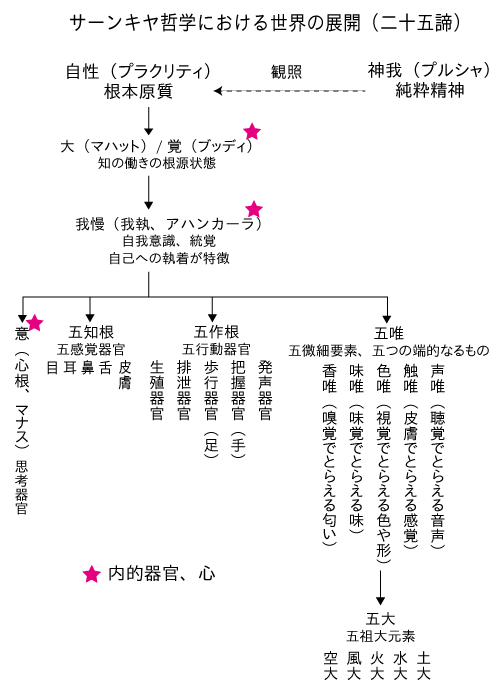

상키야 학파는 엄격한 이원론을 특징으로 하며, 그 철저함은 세계 사상사에서도 드문 것이다.[120] 정신 원리인 푸루샤는 영원히 변화하지 않는 실체이며, 물질 원리인 프라크리티를 제일 원인이라고도 부른다. 프라크리티에는 사트바(sattva/ सत्त्व, 순질), 라자스(Rajas/ रजस्, 격질), 타마스(tamas/ तमस्, 혜질·암질)라는 서로 관련된 트리 구나(tri-guṇa, 3가지 구성 요소, 삼특성, 삼덕)가 있으며, 첫 번째 단계에서는 평형을 이루고 있으며, 평형 상태에 있을 때 프라크리티는 변화하지 않는다고 한다. 그러나 푸루샤의 관찰(관조, 관심)을 계기로 평형이 깨지면, 프라크리티로부터 다양한 원리가 전개(유출)되어 가게 된다.[120]

프라크리티로부터 붓디(Buddhi, 각) 또는 마하트(mahat, 대)가 전개되고, 더욱 전개가 진행되어 아함카라(Ahaṃkāra, 아만 또는 아집, 자아 의식)가 생겨난다. 아함카라 안의 트리 구나의 균형이 라자스의 활동에 의해 무너지면, 여기에서 마나스(의, 심근), 오감각 기관, 오행동 기관, 판차 탄마트라(Pañca Tanmātra, 오미세 요소)가 전개되어 생겨난다.[121] 판차 탄마트라는 감각 기관에 의해 파악되는 영역을 가리키며, 성유(청각으로 파악하는 음성)·촉유(피부로 파악하는 감각)·색유(시각으로 파악하는 색이나 형태)·미유(미각으로 파악하는 맛)·향유(후각으로 파악하는 향기·냄새)이다.[122] 이 오유로부터 오대 (판차 부타 또는 판차 마하부타, 오조대 원소[123])가 생겨난다. 푸루샤는 이러한 전개를 관찰할 뿐이며, 그것 자체는 변화하는 일이 없다.

"푸루샤, 프라크리티, 붓디(마하트), 아함카라, 십일근(마나스·오감각 기관·오행동 기관), 판차 탄마트라, 판차 부타"를 합하여 "25제"(25개의 원리)라고 부른다.[124]

상키야 학파에게 있어서 열반이란, 푸루샤(자기)가 프라크리티에 완전히 무관심해지고, 자기 안에 침잠하는 것(Kaivalya, 독존, 카이발리야)이었다. 상키야 학파는 요가 학파와 대립하며, 요가를 이론 면에서 기초하는 역할을 하고 있다.

## 세계의 전개

상키야 학파는 우파니샤드의 철학자인 웃다라카의 1원론적 철학인, 유(有: sat)가 정신(스피릿)적인 원리이면서 동시에 물질(질료) 전개의 원리라는 견해를 비판하고 정신(스피릿)적 원리로서의 푸루샤와 질료적인 원리로서의 프라크리티라고 하는 서로 별개인 두 가지 근본 원리 또는 실체에 의거하여 세계가 전개되고 해체된다는 2원론을 수립하였다.[129]

상키야 학파에 따르면, 푸루샤는 순수의식으로서 아무런 작용도 하지 않고 다만 프라크리티를 관조(觀照)할 따름이다. 그러나 질료인(質料因)인 프라크리티는 물질(질료)을 전개하는 힘을 지니며 그 결과로서 나오는 물질은 구성의 우열에 따라 차이가 생겨나고 푸루샤와 결합하여 개체(아항카라)가 된다.[129]

상키야 학파는 푸루샤와 프라크리티를 두 가지 최고 원리로 하는 이원론적 철학으로, 중국 및 한국 철학의 이기이원론(理氣二元論)과 유사하며, 서양철학에서는 데카르트의 심신이원론(心身二元論)과 유사하다.

''Prakṛti''는 우리 경험의 세계를 구성하는 최초의 원인이다. 그것은 우주의 첫 번째 원리(''tattva'')이기 때문에 ''pradhāna''(주된 원리)라고 불리지만, 무의식적이고 지능이 없는 원리이기 때문에 ''jaḍa''(무지)라고도 불린다. Prakriti는 다음의 세 가지 본질적인 특징(''triguna'')으로 구성된다.

나타나지 않은 ''Prakriti''는 무한하고 비활성이며 무의식적이며 세 가지 구나가 균형 상태에 있다. 이 ''guṇas''의 균형이 깨지면, 모든 곳에 존재하는 증거-의식인 ''Purusha''와 함께 나타나지 않은 ''Prakriti''는 경험의 현현된 세계를 일으킨다.[120][118]]]

상키야 학파는 엄격한 이원론을 특징으로 하며, 그 철저함은 세계 사상사에서도 드문 것이다.[120] 프라크리티에는 사트바(sattva/ सत्त्व, 순질), 라자스(Rajas/ रजस्, 격질), 타마스(tamas/ तमस्, 혜질·암질)라는 서로 관련된 트리 구나(tri-guṇa, 3가지 구성 요소, 삼특성, 삼덕)가 있으며, 첫 번째 단계에서는 평형을 이루고 있으며, 평형 상태에 있을 때 프라크리티는 변화하지 않는다고 한다. 그러나 푸루샤의 관찰(관조, 관심)을 계기로 평형이 깨지면, 프라크리티로부터 다양한 원리가 전개(유출)되어 가게 된다.

프라크리티로부터는 지성(buddhi, mahat), 자아(ahamkara) 마음(''manas''), 다섯 가지 감각 능력, 다섯 가지 작용 능력, 그리고 다섯 개의 "미묘한 요소" 또는 "감각 내용의 형태"(''tanmatras'': 형태(''rūpa''), 소리(''shabda''), 냄새(''gandha''), 맛(''rasa''), 촉각(''sparsha''))가 순차적으로 전개되며, 여기서 다섯 개의 "거친 요소" 또는 "지각 대상의 형태"가 나타난다(땅 (prithivi), 물 (jala), 불 (Agni), 공기 (Vāyu), 에테르 (Ākāsha)).

프라크리티로부터 지의 작용의 근원 상태인 붓디(Buddhi, 각) 또는 마하트(mahat, 대)가 전개되고, 더욱 전개가 진행되어 아함카라(Ahaṃkāra, 아만 또는 아집, 자아 의식)가 생겨난다.[121] 아함카라 안의 트리 구나의 균형이 라자스의 활동에 의해 무너지면, 여기에서 마나스(의, 심근), 오감각 기관, 오행동 기관, 판차 탄마트라(Pañca Tanmātra, 오미세 요소)가 전개되어 생겨난다. 판차 탄마트라는 감각 기관에 의해 파악되는 영역을 가리키며, 성유(청각으로 파악하는 음성)·촉유(피부로 파악하는 감각)·색유(시각으로 파악하는 색이나 형태)·미유(미각으로 파악하는 맛)·향유(후각으로 파악하는 향기·냄새)이다.[122]

이 오유로부터 오대 (판차 부타 또는 판차 마하부타, 오조대 원소[123])가 생겨난다. 오대는, 토대(Pṛthivī, 프리티비 혹은 Bhūmi, 부미)·수대(Āpa, 아파 혹은 Jala, 자라)·화대(Agni, 아그니 혹은 Tejas, 테자스)·풍대(Vāyu, 바유)의 4원소에, 원소에 존재와 운동의 장을 부여하는 공대(Ākāśa, 아카샤, 허공)를 더한 5개이다. 푸루샤는 이러한 전개를 관찰할 뿐이며, 그것 자체는 변화하는 일이 없다.

"푸루샤, 프라크리티, 붓디(마하트), 아함카라, 십일근(마나스·오감각 기관·오행동 기관), 판차 탄마트라, 판차 부타"를 합하여 "25제"(25개의 원리)라고 부른다.[124](「제(Tattva)」는 진리를 의미한다[125].)

붓디는, 프라크리티로부터 전개되어 생긴 것으로, 인식·정신 활동의 근원이나, 신체의 한 기관에 지나지 않으며, 푸루샤와는 별개의 것이다. 붓디 안의 라자스의 활동으로 더욱 전개가 진행되어, 아함카라가 생긴다. 이것은 자기에게의 집착을 특징으로 하며, 개체 의식·개별화를 일으키지만, 붓디와 마찬가지로 물질적인 것이며, 신체 안의 한 기관으로 여겨진다. 아함카라는, 물질 원리인 프라크리티로부터 생긴 붓디를, 정신 원리인 푸루샤라고 오인하고 만다. 이것이 윤회의 원인이라고 생각되었다.

## 해탈

상키야 학파에서 해탈은 푸루샤가 프라크리티와의 결합으로 인한 고(苦)(''삼사라'')에서 벗어나는 것을 의미한다.[129] 푸루샤는 순수의식으로서 아무런 작용도 하지 않고 다만 프라크리티를 관조(觀照)할 따름이지만, 무지로 인해 지성(붓디)과 자아(아함카라)와 같은 프라크리티의 산물과 자신을 동일시한다.[129] 개체(아항카라)의 세계는 고(苦)인데, 고(苦)는 푸루샤와 프라크리티의 결합에 기인한다.[129]

푸루샤가 프라크리티를 자기 자신으로 동일시 하지 않고, 자신의 순수 의식을 깨달으면 해탈에 이른다.[129] 상키야 학파는 ''목샤'' (해탈)는 ''프라크리티''(avyakta-vyakta)와 ''푸루샤''(jña)의 차이를 아는 지식(비베카, viveka)에서 비롯된다고 말한다. 더 구체적으로, 해탈을 얻은 ''푸루샤''는 그의 미세한 몸(붓디와 동의어)으로부터 자유로운 ''푸루샤''와 구별되어야 한다.

해탈을 위한 푸루샤의 지(智), 즉 아트마 즈냐나를 얻기 위해서는 요가의 수행(修行)이 강조되었다.[129] 다른 형태의 상키야는 ''목샤''가 명상 및 기타 요가 수행을 통해 얻어지는 차별의 더 높은 능력 개발을 통해 얻어진다고 가르친다.

상키야 학파에게 있어서 열반이란, 푸루샤(자기)가 프라크리티에 완전히 무관심해지고, 자기 안에 침잠하는 것(Kaivalya, 독존, 카이발리야)이었다. 상키야 학파는 요가 학파와 대립하며, 요가를 이론 면에서 기초하는 역할을 하고 있다.

3. 1. 푸루샤와 프라크리티

상키야 학파는 우파니샤드의 철학자인 웃다라카(Uddalaka Aruni)의 1원론적 철학, 즉 유(有: sat)가 정신(스피릿)적인 원리이면서 동시에 물질(질료) 전개의 원리라는 견해를 비판하고, 정신(스피릿)적 원리로서의 푸루샤(Cosmic Spirit)와 질료적인 원리로서의 프라크리티(Cosmic Substance)라는 서로 별개인 두 가지 근본 원리 또는 실체에 의거하여 세계가 전개되고 해체된다는 2원론을 수립하였다.[129] 이는 중국 및 한국 철학의 이기이원론(理氣二元論)과 유사하며, 서양철학에서는 데카르트의 심신이원론(心身二元論)과 유사하다.

상키야 학파에 따르면, '''푸루샤'''는 순수의식으로서 아무런 작용도 하지 않고 다만 프라크리티를 관조(觀照)할 따름이다.[129] 아드바이타 베단타와 푸르바 미맘사와 마찬가지로, 상키야는 '''Puruṣa'''의 복수성을 믿는다.[20]

'''프라크리티'''는 물질(질료)을 전개하는 힘을 지니며, 그 결과로서 나오는 물질은 구성의 우열에 따라 차이가 생겨나고 푸루샤와 결합하여 개체(아항카라)가 된다.[129] 프라크리티는 세 가지 본질적인 특징(''triguna'')으로 구성된다.[20]

[120][118]

나타나지 않은 ''Prakriti''는 무한하고, 비활성이며, 무의식적이며, 세 가지 구나가 균형 상태에 있다. 이 ''guṇas''의 균형이 깨지면, 모든 곳에 존재하는 증거-의식인 ''Purusha''와 함께 나타나지 않은 ''Prakṛti''는 경험의 현현된 세계를 일으킨다.

상키야 학파는 엄격한 이원론을 특징으로 하며, 그 철저함은 세계 사상사에서도 드문 것이다.[120] 정신 원리인 푸루샤는 영원히 변화하지 않는 실체이며, 물질 원리인 프라크리티를 제일 원인이라고도 부른다. 프라크리티에는 사트바(sattva/ सत्त्व, 순질), 라자스(Rajas/ रजस्, 격질), 타마스(tamas/ तमस्, 혜질·암질)라는 서로 관련된 트리 구나(tri-guṇa, 3가지 구성 요소, 삼특성, 삼덕)가 있으며, 첫 번째 단계에서는 평형을 이루고 있으며, 평형 상태에 있을 때 프라크리티는 변화하지 않는다고 한다. 그러나 푸루샤의 관찰(관조, 관심)을 계기로 평형이 깨지면, 프라크리티로부터 다양한 원리가 전개(유출)되어 가게 된다.[120]

프라크리티로부터 붓디(Buddhi, 각) 또는 마하트(mahat, 대)가 전개되고, 더욱 전개가 진행되어 아함카라(Ahaṃkāra, 아만 또는 아집, 자아 의식)가 생겨난다. 아함카라 안의 트리 구나의 균형이 라자스의 활동에 의해 무너지면, 여기에서 마나스(의, 심근), 오감각 기관, 오행동 기관, 판차 탄마트라(Pañca Tanmātra, 오미세 요소)가 전개되어 생겨난다.[121] 판차 탄마트라는 감각 기관에 의해 파악되는 영역을 가리키며, 성유(청각으로 파악하는 음성)·촉유(피부로 파악하는 감각)·색유(시각으로 파악하는 색이나 형태)·미유(미각으로 파악하는 맛)·향유(후각으로 파악하는 향기·냄새)이다.[122] 이 오유로부터 오대 (판차 부타 또는 판차 마하부타(Pañca Mahābhūta), 오조대 원소[123])가 생겨난다. 푸루샤는 이러한 전개를 관찰할 뿐이며, 그것 자체는 변화하는 일이 없다.

"푸루샤, 프라크리티, 붓디(마하트), 아함카라, 십일근(마나스·오감각 기관·오행동 기관), 판차 탄마트라, 판차 부타"를 합하여 "25제"(25개의 원리)라고 부른다.[124]

상키야 학파에게 있어서 열반이란, 푸루샤(자기)가 프라크리티에 완전히 무관심해지고, 자기 안에 침잠하는 것(Kaivalya, 독존, 카이발리야)이었다. 상키야 학파는 요가 학파와 대립하며, 요가를 이론 면에서 기초하는 역할을 하고 있다.

3. 2. 세계의 전개

상키야 학파는 우파니샤드의 철학자인 웃다라카(Uddalaka Aruni)의 1원론적 철학인, 유(有: sat)가 정신(스피릿)적인 원리이면서 동시에 물질(질료) 전개의 원리라는 견해를 비판하고 정신(스피릿)적 원리로서의 푸루샤(Cosmic Spirit)와 질료적인 원리로서의 프라크리티(Cosmic Substance)라고 하는 서로 별개인 두 가지 근본 원리 또는 실체에 의거하여 세계가 전개되고 해체된다는 2원론을 수립하였다.[129]

상키야 학파에 따르면, 푸루샤는 순수의식으로서 아무런 작용도 하지 않고 다만 프라크리티를 관조(觀照)할 따름이다. 그러나 질료인(質料因)인 프라크리티는 물질(질료)을 전개하는 힘을 지니며 그 결과로서 나오는 물질은 구성의 우열에 따라 차이가 생겨나고 푸루샤와 결합하여 개체(아항카라

상키야 학파는 푸루샤와 프라크리티를 두 가지 최고 원리로 하는 이원론적 철학으로, 중국 및 한국 철학의 이기이원론(理氣二元論)과 유사하며, 서양철학에서는 데카르트의 심신이원론(心身二元論)과 유사하다.

''Prakṛti''는 우리 경험의 세계를 구성하는 최초의 원인이다. 그것은 우주의 첫 번째 원리(''tattva'')이기 때문에 ''pradhāna''(주된 원리)라고 불리지만, 무의식적이고 지능이 없는 원리이기 때문에 ''jaḍa''(무지)라고도 불린다. Prakriti는 다음의 세 가지 본질적인 특징(''triguna'')으로 구성된다.[20]

나타나지 않은 ''Prakriti''는 무한하고 비활성이며 무의식적이며 세 가지 구나가 균형 상태에 있다. 이 ''guṇas''의 균형이 깨지면, 모든 곳에 존재하는 증거-의식인 ''Purusha''와 함께 나타나지 않은 ''Prakriti''는 경험의 현현된 세계를 일으킨다.[120][118]]]

상키야 학파는 엄격한 이원론을 특징으로 하며, 그 철저함은 세계 사상사에서도 드문 것이다.[120] 프라크리티에는 사트바(sattva/ सत्त्व, 순질), 라자스(Rajas/ रजस्, 격질), 타마스(tamas/ तमस्, 혜질·암질)라는 서로 관련된 트리 구나(tri-guṇa, 3가지 구성 요소, 삼특성, 삼덕)가 있으며, 첫 번째 단계에서는 평형을 이루고 있으며, 평형 상태에 있을 때 프라크리티는 변화하지 않는다고 한다. 그러나 푸루샤의 관찰(관조, 관심)을 계기로 평형이 깨지면, 프라크리티로부터 다양한 원리가 전개(유출)되어 가게 된다.

프라크리티로부터는 지성(buddhi, mahat), 자아(ahamkara) 마음(''manas'), 다섯 가지 감각 능력, 다섯 가지 작용 능력, 그리고 다섯 개의 "미묘한 요소" 또는 "감각 내용의 형태"(''tanmatras'': 형태(''rūpa''), 소리(''shabda''), 냄새(''gandha''), 맛(''rasa''), 촉각(''sparsha''))가 순차적으로 전개되며, 여기서 다섯 개의 "거친 요소" 또는 "지각 대상의 형태"가 나타난다(땅 (prithivi), 물 (jala), 불 (Agni), 공기 (Vāyu), 에테르 (Ākāsha)).

프라크리티로부터 지의 작용의 근원 상태인 붓디(Buddhi, 각) 또는 마하트(mahat, 대)가 전개되고, 더욱 전개가 진행되어 아함카라(Ahaṃkāra, 아만 또는 아집, 자아 의식. 아함은 "나", 카라는 "행위"를 의미한다)[121]가 생겨난다. 아함카라 안의 트리 구나의 균형이 라자스의 활동에 의해 무너지면, 여기에서 마나스(의, 심근, Manas, 사고 기관), 오감각 기관(Jñānendriya, 오지근, 눈·귀·코·혀·피부), 오행동 기관(Karmendriya, 오작근, 발성 기관·파악 기관(손)·보행 기관(다리)·배설 기관·생식 기관), 판차 탄마트라(Pañca Tanmātra, 오미세 요소)가 전개되어 생겨난다. 판차 탄마트라는 감각 기관에 의해 파악되는 영역을 가리키며, 성유(청각으로 파악하는 음성)·촉유(피부로 파악하는 감각)·색유(시각으로 파악하는 색이나 형태)·미유(미각으로 파악하는 맛)·향유(후각으로 파악하는 향기·냄새)이다.[122]

이 오유로부터 오대 (판차 부타 또는 판차 마하부타(Pañca Mahābhūta), 오조대 원소[123])가 생겨난다. 오대는, 토대(Pṛthivī, 프리티비 혹은 Bhūmi, 부미)·수대(Āpa, 아파 혹은 Jala, 자라)·화대(Agni, 아그니 혹은 Tejas, 테자스)·풍대(Vāyu, 바유)의 4원소에, 원소에 존재와 운동의 장을 부여하는 공대(Ākāśa, 아카샤, 허공)를 더한 5개이다. 푸루샤는 이러한 전개를 관찰할 뿐이며, 그것 자체는 변화하는 일이 없다.

"푸루샤, 프라크리티, 붓디(마하트), 아함카라, 십일근(마나스·오감각 기관·오행동 기관), 판차 탄마트라, 판차 부타"를 합하여 "25제"(25개의 원리)라고 부른다.[124](「제(Tattva)」는 진리를 의미한다[125].)

붓디는, 프라크리티로부터 전개되어 생긴 것으로, 인식·정신 활동의 근원이나, 신체의 한 기관에 지나지 않으며, 푸루샤와는 별개의 것이다. 붓디 안의 라자스의 활동으로 더욱 전개가 진행되어, 아함카라가 생긴다. 이것은 자기에게의 집착을 특징으로 하며, 개체 의식·개별화를 일으키지만, 붓디와 마찬가지로 물질적인 것이며, 신체 안의 한 기관으로 여겨진다. 아함카라는, 물질 원리인 프라크리티로부터 생긴 붓디를, 정신 원리인 푸루샤라고 오인하고 만다. 이것이 윤회의 원인이라고 생각되었다.

3. 3. 해탈

상키야 학파에서 해탈(解脫)은 푸루샤(Cosmic Spirit)가 프라크리티(Cosmic Substance)와의 결합으로 인한 고(苦)(''삼사라''(Saṃsāra))에서 벗어나는 것을 의미한다.[129] 푸루샤는 순수의식으로서 아무런 작용도 하지 않고 다만 프라크리티를 관조(觀照)할 따름이지만, 무지로 인해 지성(붓디)과 자아(아함카라)와 같은 프라크리티의 산물과 자신을 동일시한다.[129] 개체(아항카라

푸루샤가 프라크리티를 자기 자신으로 동일시 하지 않고, 자신의 순수 의식을 깨달으면 해탈에 이른다.[129] 상키야 학파는 ''목샤'' (해탈)는 ''프라크리티''(avyakta-vyakta)와 ''푸루샤''(jña)의 차이를 아는 지식(비베카, viveka)에서 비롯된다고 말한다.[32] 더 구체적으로, 해탈을 얻은 ''푸루샤''는 그의 미세한 몸(붓디와 동의어)으로부터 자유로운 ''푸루샤''와 구별되어야 한다.[28]

해탈을 위한 푸루샤의 지(智), 즉 아트마 즈냐나를 얻기 위해서는 요가의 수행(修行)이 강조되었다.[129] 다른 형태의 상키야는 ''목샤''가 명상 및 기타 요가 수행을 통해 얻어지는 차별의 더 높은 능력 개발을 통해 얻어진다고 가르친다.[6]

상키야 학파에게 있어서 열반이란, 푸루샤(자기)가 프라크리티에 완전히 무관심해지고, 자기 안에 침잠하는 것(Kaivalya, 독존, 카이발리야)이었다. 상키야 학파는 요가 학파와 대립하며, 요가를 이론 면에서 기초하는 역할을 하고 있다.

4. 인식론

상키야 학파는 ''Pratyakṣa'' 또는 ''Dṛṣṭam''(직접 감각 지각), ''Anumāna''(추론), ''Śabda'' 또는 ''Āptavacana''(현자 또는 샤스트라의 언어적 증언)을 지식의 유일한 유효한 수단 또는 '프라마나'로 간주했다.[32] 다른 일부 학파와는 달리, 상키야 학파는 ''Upamāṇa''(비교 및 유추), ''Arthāpatti''(가정, 상황에서 파생) 또는 ''Anupalabdi''(비지각, 부정/인지적 증명)는 인식론적으로 적절하다고 여기지 않았다.[43]

- '''Pratyakṣa''' (प्रत्यक्ष)는 지각을 의미한다. 힌두교 문헌에서는 외부적 지각과 내부적 지각의 두 가지 유형이 있다. 외부적 지각은 다섯 가지 감각과 세상의 사물의 상호 작용으로 발생하는 것으로 묘사되는 반면, 내부적 지각은 이 학파에서 마음, 즉 내적 감각의 지각으로 묘사된다.[33][34] 고대 및 중세 인도 문헌은 올바른 지각에 대한 네 가지 요구 사항을 식별한다:[35] ''Indriyarthasannikarsa''(연구 대상이 무엇이든 간에 감각 기관을 통한 대상과의 직접 경험), ''Avyapadesya''(비언어적; 고대 인도 학자들에 따르면, 올바른 지각은 유언비어를 통해서가 아니며, 감각 기관은 다른 사람의 지각을 수용하거나 거부하는 데 의존한다), ''Avyabhicara''(방황하지 않음; 올바른 지각은 변하지 않으며, 감각 기관이나 관찰 수단이 흔들리거나 결함이 있거나 의심스러워서 발생하는 속임수의 결과도 아님) 및 ''Vyavasayatmaka''(확실함; 올바른 지각은 모든 세부 사항을 관찰하지 못했거나, 추론을 관찰과 혼합하여 관찰하고 싶은 것을 관찰하거나 관찰하고 싶지 않은 것을 관찰하지 않아서 발생하는 의심의 판단을 배제한다).[35] 일부 고대 학자들은 "특이한 지각"을 ''프라마나''로 제안하고 이를 내부적 지각이라고 불렀는데, 이는 다른 인도 학자들에 의해 반박된 제안이었다. 내부적 지각 개념에는 ''pratibha''(직관), ''samanyalaksanapratyaksa''(보편적인 것에서 지각된 구체적인 것에 대한 유도 형태), ''jnanalaksanapratyaksa''(현재 상태를 관찰하여 '연구 대상'의 이전 과정 및 이전 상태에 대한 지각 형태)가 포함되었다.[36]

- '''Anumāna''' (अनुमान)는 추론을 의미한다. 이는 추론을 적용하여 하나 이상의 관찰 및 이전의 진실로부터 새로운 결론과 진실에 도달하는 것으로 묘사된다.[38] 연기를 관찰하고 불을 추론하는 것이 ''Anumāna''의 예이다.[33] 추론의 방법은 인도 문헌에 의해 ''pratijna''(가설), ''hetu''(이유), ''drshtanta''(예시)의 세 부분으로 설명된다.[40] 가설은 ''sadhya''(입증하거나 반증해야 하는 아이디어) 및 ''paksha''(''sadhya''가 서술되는 대상)의 두 부분으로 나뉜다. 추론은 ''sapaksha''(증거로서의 긍정적 예)가 존재하고 ''vipaksha''(반대 증거로서의 부정적 예)가 부재할 경우 조건부로 참이다. ''Vyapti''는 ''hetu''(이유)가 "모든" 경우, 즉 ''sapaksha''와 ''vipaksha''에서 추론을 반드시 개별적으로 설명해야 한다는 요구 사항이다.[40][41] 조건부로 입증된 가설은 ''nigamana''(결론)이라고 한다.[42]

- '''Śabda''' (शब्द)는 과거 또는 현재의 신뢰할 수 있는 전문가의 말, 증언에 의존하는 것을 의미한다.[43][44] 히리얀나는 ''Sabda-pramana''를 신뢰할 수 있는 전문가의 증언을 의미하는 개념으로 설명한다. 이를 인식론적으로 유효하다고 간주하는 학파는 인간이 수많은 사실을 알아야 하며, 제한된 시간과 에너지를 가지고 있기 때문에 이러한 사실과 진실의 일부만 직접 배울 수 있다고 제안한다.[45] 그는 다른 사람들과 협력하여 지식을 빠르게 습득하고 공유하여 서로의 삶을 풍요롭게 해야 한다. 이러한 적절한 지식을 얻는 수단은 말로 하거나 글로 쓰여지지만, ''Sabda''(말)를 통해 이루어진다.[45] 소스의 신뢰성이 중요하며, 정당한 지식은 베다의 ''Sabda''에서만 나올 수 있다.[43][45] 학파 간의 이견은 신뢰성을 확립하는 방법에 대한 것이었다. 차르바카와 같은 일부 학파는 이것이 결코 불가능하다고 주장하므로 ''Sabda''는 적절한 ''프라마나''가 아니다. 다른 학파들은 신뢰성을 확립하는 수단에 대해 논쟁한다.[46]

5. 인과론

상키야 학파는 사트-카르야-바다, 즉 인과 이론에 기반을 두고 있다.[47] 사트카르야바다에 따르면 결과는 원인 안에 미리 존재한다.[47] 결과가 될 때 원인의 구성에는 물질적인 변화가 아닌 겉보기 또는 환상적인 변화만 있다.[47] 결과가 무(無)에서 나올 수 없으므로 모든 것의 근본 원인 또는 기반은 프라크리티로 여겨진다.[47]

상키야 학파는 파리나마의 개념을 따른다.[47] 파리나마는 결과가 원인의 실제 변형임을 나타낸다.[47] 여기서 원인은 프라크리티, 더 정확히는 물라-프라크리티("원초 물질")이다.[47] 따라서 상키야 학파는 원초 물질에서 시작하는 물질의 진화 이론을 지지한다.[47] 진화에서 프라크리티는 변형되어 다양한 사물로 분화된다.[47] 진화 다음에는 해체가 따르는데, 해체 과정에서 모든 세속적인 사물인 물리적 존재는 프라크리티로 다시 혼합되어 이제 분화되지 않은 원초 물질로 남게 된다.[47] 이것이 진화와 해체의 주기가 서로 따르는 방식이다.[47]

상키야는 프라크리티가 인식되는 생성 세계의 근원이라고 이론화한다. 그것은 24개의 타트바s 또는 원리로 연속적으로 진화하는 순수한 잠재성이다. 진화 자체가 가능한 이유는 프라크리티가 구성 요소인 구나, 즉 사트바, 라자스, 타마스 간의 긴장 상태에 항상 있기 때문이다. 세 개의 구나가 균형을 이루는 상태에서 셋이 하나가 될 때, "미발현"된 프라크리티는 알 수 없다. 구나는 변할 수 있는, 즉 증가하거나 감소할 수 있는 실체이므로 순수한 의식은 무수정, 즉 니르구나라고 불린다.

진화는 인과 관계를 따르며, 원초 자연 자체가 모든 물리적 창조의 물질적 원인이 된다. 상키야의 원인과 결과 이론은 "사트카르야-바다"("존재하는 원인 이론")라고 불리며, 아무것도 무(無)에서 실제로 창조되거나 파괴될 수 없으며, 모든 진화는 원초 자연이 한 형태에서 다른 형태로 단순히 변형되는 것이라고 주장한다.

상키야 우주론은 우주에서 생명이 어떻게 나타나는지 설명한다. 푸루샤와 프라크리티의 관계는 파탄잘리의 요가 시스템에 매우 중요하다. 상키야 사상의 흐름은 베다의 창조에 대한 사변으로 거슬러 올라갈 수 있다. 또한 마하바라타와 요가바시스타에서도 자주 언급된다.

6. 역사

상키야 학파의 기원은 리그베다의 이원론적 사상까지 거슬러 올라간다.[58] 초기 사색 단계는 기원전 1천년 전반기에 나타나며,[55] 이때 찬도기야 우파니샤드와 같은 초기 우파니샤드에서 원시 상키야적 사상이 나타난다.[50][51][52][53] 그러나 이러한 사상은 아직 뚜렷한 철학으로 정립되지 않았다.[56][57]

불교와 자이나교가 발전하면서 초기 상키야 학파와 서로 영향을 주고받았을 가능성이 있다.[70] 특히, 고통(두카)을 강조하는 점과 개인 영혼의 다원성(지바) 교리는 상키야의 푸루샤 개념에 영향을 주었을 수 있다.

기원전 4세기부터 서기 1세기 사이에 마하바라타의 ''목샤다르마'' 섹션, 바가바드 기타, 푸라나 등에서 원시 상키야 사변이 나타난다.[76][77][78][79] 기원전 5세기경에는 신뢰할 수 있는 추론에 대한 상키야 철학적 도구가 잘 형성되었음을 알 수 있다.[80][81]

서기 1세기부터 10세기 사이에 이슈바라 크리슈나(Iśvarakṛṣṇa)의 ''상키야 카리카''를 통해 고전 상키야가 성립된다.[85] 이 텍스트는 상키야 학파의 인식론, 형이상학, 구원론에 대한 핵심 내용을 담고 있다.[88] 알 비루니의 기록에 따르면, ''상키야 카리카''는 11세기경 인도에서 확립된 텍스트였다.[87]

15세기부터 17세기 사이에 ''상키야프라바차나 수트라''(서기 14세기)를 통해 상키야 학파가 부흥한다.[90] 이 텍스트는 ''카리카'' 다음으로 상키야에서 두 번째로 중요한 작품으로 여겨진다.[91]

전통적으로 카필라가 상키야 학파의 창시자로 여겨지지만,[82] 그가 살았던 시기는 불분명하다.[83] 이스바라크리슈나는 ''상키야 카리카''에서 카필라, 아수리, 판카시카를 거쳐 자신에게 이르는 제자들의 계승을 설명한다.[79]

7. 다른 학파에 미친 영향

바이셰시카의 원자론과 니야야의 인식론은 초기 상키야 학파의 사상에서 기원했을 수 있지만, 이 학파들은 진화하는 상키야 전통과 함께 형제 지적 운동으로서 병행적으로 발전했을 가능성이 있다.

요가 학파는 상키야 학파로부터 그 존재론과 인식론을 가져오고 여기에 이슈바라의 개념을 더한다.[106] 그러나 요가와 상키야 학파 사이의 실제 관계에 대한 학자들의 의견은 갈린다. 야콥 빌헬름 하우어와 게오르그 포이어슈타인은 요가가 많은 인도 학파에 공통된 전통이었고 상키야 학파와의 연관성은 비아사와 같은 주석가들에 의해 인위적으로 부과되었다고 믿는다. 요하네스 브론크호르스트와 에릭 프라우왈너는 요가가 상키야 학파와 분리된 철학 체계를 가진 적이 없다고 생각한다. 브론크호르스트는 요가가 별개의 사상 학파로 처음 언급된 것은 아디 샹카라의 《브라마수트라바샤》보다 빠르지 않다고 덧붙인다.[107][108]

다양한 탄트라 전통의 이원론적 형이상학은 상키야가 탄트라에 미치는 강력한 영향을 보여준다. 사이버 시단타는 초월적인 유신론적 현실의 추가를 제외하면 철학적 접근 방식에서 상키야와 동일했다.[109] 종교학 교수인 크누트 A. 야콥센은 스리바이쉬나비즘에 미치는 상키야의 영향을 언급한다. 그에 따르면, 이 탄트라 시스템은 상키야의 추상적인 이원론을 차용하여 비슈누와 스리 락슈미의 인격화된 남녀 이원론으로 수정한다.[110] 다스굽타는 잠자는 시바 위에 서 있는 야생 칼리의 탄트라 이미지가 역동적인 주체로서의 프라크리티와 수동적인 증인으로서의 푸루샤에 대한 상키야의 개념에서 영감을 받았다고 추측한다. 그러나 상키야와 탄트라는 해방에 대한 관점에서 달랐다. 탄트라가 남성적, 여성적 존재론적 현실의 통합을 추구하는 반면, 상키야는 물질로부터의 의식의 철회를 궁극적인 목표로 여겼다.[111]

바그치에 따르면, 상키야 카리카(카리카 70)는 상키야를 탄트라로 식별하며,[112] 그 철학은 문헌으로서의 탄트라의 부상과 탄트라 사다나 모두에 주요한 영향을 미쳤다.[113]

아디 샹카라는 ''상키야''를 베단타의 '주요 반대자'(pradhana-malla)라고 불렀다. 그는 우주의 원인이 지성이 없는 ''프라크리티''(Pradhan)라는 ''상키야''의 견해를 비판했다. 샹카라에 따르면, 지성적인 브라만만이 그러한 원인이 될 수 있다.[105] 그는 삼키야카리카에서 설파된 ''상키야'' 철학이 베다의 가르침과 일치하지 않으며, 상키야의 이원론이 베다적이지 않다고 여겼다.[114] 반면, 인도의 고대 상키야 철학자들은 자신들의 견해에 대한 베다의 권위를 주장했다.[115]

8. 한국 철학과의 비교

9. 현대 한국 사회에 대한 시사점

참조

[1]

서적

Theory and Practice of Yoga

Motilal Banarsidass

[2]

사전

Samkhya

American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition (2011)

[3]

사전

Samkhya

Webster's College Dictionary (2010), Random House

[4]

서적

Classical Sāṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning

Motilal Banarsidass

[5]

백과사전

Samkhya

https://www.britanni[...]

2015-05-05

[6]

서적

Classical Sāṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning

Motilal Banarsidass

[7]

서적

A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English

State University of New York Press

[8]

서적

Classical Samkhya and Yoga – An Indian Metaphysics of Experience

Routledge

[9]

서적

Ethics in Early Buddhism

University of Hawaii Press

[10]

문헌

[11]

문헌

[12]

문헌

[13]

서적

Unifying Hinduism: Philosophy and Identity in Indian Intellectual History

Columbia University Press

[14]

서적

Indian Ethics: Classical Traditions and Contemporary Challenges, Volume 1

Ashgate

[15]

사전

saMkhya

http://www.sanskrit-[...]

Monier-Williams' Sanskrit-English Dictionary, Cologne Digital Sanskrit Lexicon, Germany

[16]

서적

Classical Samkhya and Yoga - An Indian Metaphysics of Experience

Routledge

[17]

문헌

[18]

문헌

[19]

문헌

[20]

문헌

[21]

백과사전

Guna

Rosen Publishing

[22]

서적

Hindu Philosophy

Motilal Banarsidass

[23]

문헌

[24]

문헌

[25]

문헌

[26]

서적

Classical Sāṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning

Motilal Banarsidass

[27]

기타

Samkhya karika

[28]

웹사이트

Sāṁkhya thought in the Brahmanical systems of Indian philosophy {{!}} WorldCat.org

https://www.worldcat[...]

2023-02-16

[29]

문헌

[30]

서적

The Sānkhya kārika : or, Memorial verses on the Sānkhya philosophy

http://worldcat.org/[...]

Chatterjea

1887

[31]

서적

Free will, agency, and selfhood in Indian philosophy

http://worldcat.org/[...]

Oup USA

[32]

문헌

[33]

논문

The Epistemology of the Carvaka Philosophy

Journal of Indian and Buddhist Studies

[34]

서적

Perception: An Essay in Indian Theories of Knowledge

Oxford University Press

[35]

서적

Meaning and Truth, in Encyclopedia of Indian Philosophies, Volume 2

Princeton University Press, Reprinted in 1995 by Motilal Banarsidass

[36]

서적

Meaning and Truth

Princeton University Press, Reprinted in 1995 by Motilal Banarsidass

[37]

서적

Meaning and Truth

Princeton University Press, Reprinted in 1995 by Motilal Banarsidass

[38]

서적

Tradition and Reflection

State University of New York Press

[39]

문서

Carvaka school is the exception

[40]

서적

Anumana

Rosen Publishing

[41]

서적

Presuppositions of India's Philosophies

Motilal Banarsidass

[42]

서적

Indian Wisdom - Religious, Philosophical and Ethical Doctrines of the Hindus

Luzac & Co, London

[43]

서적

Philosophy of Religion

Routledge

[44]

서적

Spirituality and Indian Psychology

Springer

[45]

서적

The Essentials of Indian Philosophy

Motilal Banarsidass

[46]

서적

Śabdapramāṇa: Word and Knowledge

Springer

[47]

서적

[48]

서적

Brihadaranyaka Upanishad

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[49]

서적

[50]

서적

A History of Indian Philosophy

https://books.google[...]

Motilal Banarsidass

[51]

서적

Classical Sāṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning

Motilal Banarsidass

[52]

서적

Classical Sāṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning

Motilal Banarsidass

[53]

간행물

Early Samkhya: An Essay on its Historical Development according to the Texts

[54]

서적

Aniruddha's Commentary and the original parts of Vedantin Mahadeva's commentary on the Sankhya Sutras Translated, with an introduction to the age and origin of the Sankhya system

[55]

간행물

'God in Indian Philosophy'

https://www.jstor.or[...]

[56]

서적

Classical Samkhya and Yoga - An Indian Metaphysics of Experience

Routledge

[57]

서적

Classical Samkhya and Yoga - An Indian Metaphysics of Experience

Routledge

[58]

서적

Rigveda 10.129

https://sa.wikisourc[...]

Wikisource

[59]

서적

Ṛgveda Saṃhitā

Parimal Publications

[60]

서적

The Rigveda

Oxford University Press

[61]

서적

The Artful Universe: An Introduction to the Vedic Religious Imagination

State University of New York Press

[62]

서적

[63]

서적

The Rigveda

Oxford University Press

[64]

웹사이트

Rigveda 1.164.6

https://sa.wikisourc[...]

[65]

서적

Two Birds in a Tree

Berrett-Koehler Publishers

[66]

서적

The Rigveda

Oxford University Press

[67]

서적

Logos of Phenomenology and Phenomenology of The Logos

Springer

[68]

서적

Sixty Upanishads of the Veda, Volume 1

Motilal Banarsidass

[69]

서적

Changing minds: Mind, Consciousness and Identity in Patanjali's Yoga Sutra

Motilal Banarsidass

[70]

서적

[71]

서적

[72]

서적

The Encyclopedia of Indian Philosophies, Volume 4

Princeton University Press

[73]

서적

The Encyclopedia of Indian Philosophies, Volume 4

Princeton University Press

[74]

서적

The Encyclopedia of Indian Philosophies

Princeton University Press

[75]

서적

Sixty Upanishads of the Veda

Motilal Banarsidass

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

[79]

서적

[80]

서적

Yoga: Immortality and Freedom

Princeton University Press

[81]

서적

Buddhacarita: In Praise of Buddha's Acts

Berkeley, Numata Center for Buddhist Translation and Research

[82]

서적

[83]

서적

The Encyclopedia of Indian Philosophies, Volume 4

Princeton University Press

[84]

웹사이트

Samkhya: Part Two: Samkhya Teachers

https://sreenivasara[...]

2012-10-03

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

간행물

Samkhyakarika of Iswara Krishna

http://www.kouroo.in[...]

Oxford University Press

[89]

서적

[90]

서적

[91]

서적

[92]

서적

The Samkhya Philosophy

Mushiram Manoharlal

1915

[93]

서적

[94]

서적

Classical Samkhya and Yoga - An Indian Metaphysics of Experience

Routledge

[95]

서적

Person Purity and Power in Yogasutra

Motilal Banarsidass

[96]

서적

[97]

서적

[98]

서적

The Samkhya Philosophy

Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd

1915

[99]

서적

Classical Samkhya and Yoga - An Indian Metaphysics of Experience

Routledge

[100]

서적

Yoga: Its Scientific Basis

Dover

[101]

서적

Samkhya Karika of Isvarakrsna

Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay

[102]

서적

Classical Samkhya

Motilal Banrsidass

1969

[103]

서적

Yoga Philosophy of Patanjali With Bhasvati

Calcutta University Press

1963

[104]

서적

[105]

서적

A Critical Survey of Indian Philosophy

https://books.google[...]

Motilal Banarsidass

[106]

인용

[107]

인용

[108]

인용

[109]

인용

[110]

인용

[111]

인용

[112]

인용

[113]

인용

[114]

서적

Classical Sāṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning

Motilal Banarsidass

[115]

서적

Classical Sāṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning

Motilal Banarsidass

[116]

웹사이트

六派哲学

https://kotobank.jp/[...]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

2020-08-23

[117]

간행물

『井上円了選集 第7巻』「印度哲学綱要」 井上円了

http://www.ircp.jp/e[...]

東洋大学 国際哲学研究センター

[118]

서적

インドの「二元論哲学」を読む

春秋社

[119]

서적

哲学思想事典

岩波書店

[120]

서적

インドの思想

放送大学教育振興会

1993-03

[121]

서적

インドの思想

放送大学教育振興会

1993-03

[122]

서적

インドの思想

放送大学教育振興会

1993-03

[123]

간행물

ボージャのラサ理論とラサの三段階説

https://web.archive.[...]

広島大学比較論理学プロジェクト研究センター研究成果報告書

[124]

간행물

『井上円了選集 第7巻』「印度哲学綱要」 井上円了

http://www.ircp.jp/e[...]

東洋大学 国際哲学研究センター

[125]

간행물

"「真実」―梵語合成語 satya-kriyā をめぐりて―"

http://www.ircp.jp/e[...]

龍谷大学現代インド研究センター

[126]

서적

インドの思想

放送大学教育振興会

1993-03

[127]

간행물

インド哲学思想と密教 - 序説

https://chisan.or.jp[...]

智山伝法院

[128]

간행물

「印哲」は何を目指してきたのか?

https://doi.org/10.1[...]

日本南アジア学会

[129]

백과사전

종교·철학 > 세계의 종교 > 힌 두 교 > 힌두교 > 힌두교 전사(前史) > 상키아 학파

글로벌 세계 대백과사전

[130]

백과사전

동양사상 > 동양의 사상 > 인도의 사상 > 정통바라문 계통의 철학체계 > 삼키아설

글로벌 세계 대백과사전

[131]

인용

[132]

인용

[133]

인용

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com